LA ARRANCADA

Un sátrapa llamado Rafael Leonidas Trujillo

En septiembre de 1956 se celebró en Panamá una cumbre de las Américas a la que asistió el general Dwight Eisenhower, presidente de Estados Unidos, quien se vio rodeado de lo más conspicuo de la fauna de dictadores latinoamericanos, todos en sus más vistosas galas militares, y el pecho sobrados de medallas.

Era el tiempo de las repúblicas bananeras, cuando en plena guerra fría los hermanos John Foster y Allen Dulles, el uno jefe de la CIA, el otro secretario de estado, quitaban y ponían presidentes en el Caribe, si así lo quería la United Fruit Company.

Las fotos tomadas en aquella ocasión en los salones del recién inaugurado hotel El Panamá, son memorables. En ellas aparecen, disputando el sitio más próximo a Eisenhower, entre otros, el general Anastasio Somoza de Nicaragua, el coronel Carlos Castillo Armas de Guatemala, el general Marcos Pérez Jiménez de Venezuela, el general Gustavo Rojas Pinilla de Colombia, y el general Fulgencio Batista, de Cuba.

Falta, sin embargo, el más poderoso e influyente de todos aquellos sátrapas vestidos con trajes de opereta, el Generalísimo Rafael Leónidas Trujillo. Dueño del poder absoluto en la República Dominicana, por razones protocolarias no podía estar presente en el conclave, pues había dado en préstamo temporal la presidencia a su hermano, el general Héctor Bienvenido “Negro” Trujillo, quien ocupa su lugar en la foto de familia.

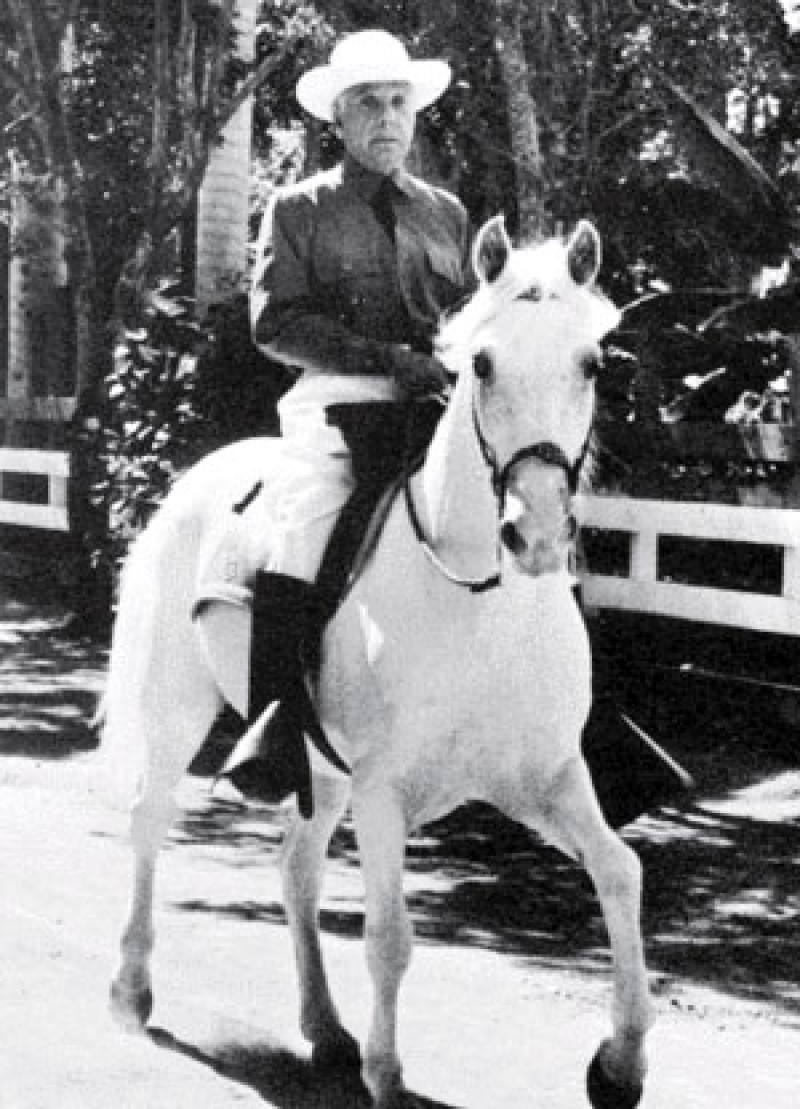

El Generalísimo, que no había tenido empacho en llamar a la capital Ciudad Trujillo, en su propio homenaje, aparentando pudor había dejado en depósito la banda presidencial a Héctor Bienvenido, menor en años, y el más dócil y apagado de sus hermanos, mientras él preservaba en su puño todos los poderes, empezando por el de vida o muerte.

Esta fauna tan peculiar fotografiada en Panamá, no tardaría mucho en desaparecer del mapa. Somoza fue muerto a tiros al apenas regresar a Nicaragua ese septiembre, por un poeta desconocido, recién proclamado para una nueva reelección; Rojas Pinilla fue obligado a renunciar por un paro nacional en mayo de 1957; en julio del mismo año Castillo Armas cayó bajo las balas de un custodio del palacio presidencial; Pérez Jiménez fue derrocado en enero de 1958; y Batista huyó de Cuba la nochevieja de ese mismo año. Y el gran ausente, el Generalísimo Trujillo, fue emboscado y muerto el 31 de mayo de 1961, hace ahora sesenta años.

Los otros dictadores tropicales tenían pretensiones más modestas que las de Trujillo, y se limitaban, por lo general, a mantener seguros sus propios dominios en base a la política de las “tres P” que enunciaba Somoza: plomo para los enemigos, plata para los amigos, y palo para los indiferentes; y, claro, mantenerse fieles a Washington.

El Generalísimo, que ya se ve no se conformaba con el grado de general, demasiado modesto para él, se consideraba situado en un sitial más alto que el de sus demás colegas del zoológico. Somoza, tras una visita oficial a Ciudad Trujillo en 1952, regresó quejándose de que en las reuniones oficiales, el sillón de su anfitrión se hallaba siempre colocado en lo alto de una tarima, lo cual lo obligaba a mirar hacia arriba. Tampoco se conformaba Trujillo con reinar solamente en su isla; y fueron sus ambiciones de poder más allá de las fronteras, y su sed de venganza, que era mucha, llevada también más allá de las fronteras, lo que terminó perdiéndolo. Y, astuto como era, tampoco pude leer el cambio de los tiempos.

El primer clavo de su ataúd lo puso con el secuestro, en plena quinta avenida de Nueva York en 1956, del profesor Jesús Galíndez, un exiliado vasco que tras la caída de la república española había vivido en República Dominicana. Fue trasladado en un vuelo clandestino a Ciudad Trujillo, y asesinado por la policía secreta en las ergástulas de la dictadura, en venganza porque Galíndez había revelado en un libro un secreto de alcoba: Ramfis Trujillo, heredero del Generalísimo, no era hijo suyo. En 1957 extendió su largo brazo hasta Guatemala y mandó a asesinar a Castillo Armas, también por venganza ante la vanidad herida: Trujillo lo había apoyado con armas y dinero para derrocar al coronel Jacobo Árbenz en 1954, y esperaba que lo invitara a presenciar el desfile de la victoria; o que, una vez en la presidencia, lo condecorara con la Orden del Quetzal, a lo que el otro le fue dando largas. La tarea de dirigir in situ el complot para acabar con Castillo Armas la confió nada menos que el jefe de sus servicios secretos, Johnny Abes García, a quien acreditó como diplomático en la embajada dominicana en Guatemala.

Y por último, el atentado que mandó orquestar contra el presidente Rómulo Betancourt de Venezuela, en junio de 1960, lo cual lo llevó a meterse en aguas profundas, y fatales. Betancourt era un respetado líder, electo democráticamente tras la caída de Pérez Jiménez. Sobrevivió, con quemaduras, a la carga de explosivos que estalló al paso de su caravana en una avenida de Caracas; pero Trujillo pagó esa cuenta, y muchas otras, antes de que se cumpliera un año.

Como la historia se suele contar mejor en las novelas, hay tres que leer sobre la era Trujillo: Galíndez, formidable y poco frecuentado libro de Manuel Vásquez Montalbán; La fiesta del chivo, de Mario Vargas Llosa; y La maravilla vida breve de Oscar Wao, de Junot Diaz.

Tres enfoques diferentes pero que concurren a develar la figura del dictador de bicornio emplumado que se propuso él mismo como candidato al Premio Nobel de la Paz, y se dio a él mismo una infinita cauda de títulos entre los que se hallaban los de Benefactor de la Patria, Padre de la Patria Nueva, Paladín de la Libertad, Doctor de todas las facultades de la Universidad, Invicto de los Ejércitos Dominicanos, Restaurador de la Independencia Financiera, Primer Agricultor Dominicano, Primer Maestro de la Patria, Genio de la Paz, Protector de Todos los Obreros, Héroe del Trabajo, Primer Anticomunista de América.