Panorama de la cultura musical dominicana

.

Al eminente investigador y cronista Manuel de Jesús Mañón Arredondo le cabe la gloria de haber rescatado la materia prima de nuestra cultura popular y culta. Sus trabajos históricos iluminaron las mentes de los que inspirado en la música y otros aspectos del arte en general los motivaron a componer y cantar merengues y boleros de una característica fresca y melódica.

En sus investigaciones etnomusicóloga del folclor dominicano, Mañón Arredondo, denota una pasión acerca de la relevancia de un pasado colonial español (1520-1844) que encuentra resonancia en las inspiraciones de nuestros autores nacionales a partir de la Independencia Nacional (1844) y la Restauración (1861-1863).

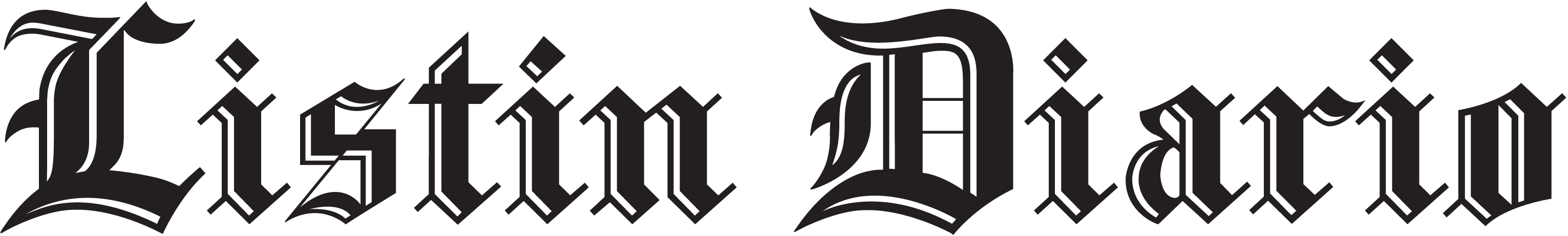

No hay dudas de que a partir de los estudios de este consagrado investigador podemos descubrir la potencialidad emocional de nuestros músicos y cantantes del pasado y el presente. Tal y como se manifiesta en los primeros artistas del criollismo -o mejor dicho- de nuestros percusionistas típicos como el caso de Tatico Henríquez, Tavito Vásquez, Manuel Sánchez Acosta, Joseíto Mateo, Johhny Ventura, Cuco Valoy, Fernando Villalona, Julio Alberto Hernández, Manuel Sánchez Acosta, Papá Molina, Fefita La Grande, Milly Quezada, Wifrido Vargas, Ramón Orlando, los hermanos Rosario, Luis Dias, Sergio Vargas y Mirian, entre otros.

Por otra parte, René Carrasco supo extraer de sus investigaciones el sumun de la cultura nacional al reconstruir el pasado y la contemporaneidad de todos los elementos que la conforman, que la definen con amplitud y solidez. Se empeño, a partir del año 1940, de escudriñar las verdaderas raíces del costumbrismo, la música, el arte, el carnaval y la danza folclóricos.

Viajó por intransitables lugares de la geografía dominicana como un cronista avezado para datar los aspectos populares de nuestra cultura. Tarea ardua a la que dedicó años de investigación para describir el sentimiento nacional y lo auténticos merengues típicos, en particular las melodías de salones solo frecuentados por la clase alta.

Entre los investigadores en ocupar nombradía de primer orden al estudiar los elementos constitutivos de la cultura nacional, cabe destacar a René Carrasco, Flérida de Nolasco, Fradique Lizardo y Dagoberto Tejada, entre otros.

.

El merengue, género por excelencia

Según se afirma, los orígenes del merengue nacieron a partir de la batalla denominada la Talanquera, en 1844, con la creación de la Independencia Nacional

También se da cuenta que los primeros instrumentos utilizadso en el merengue criollista fueron el acordeón, la güira y la tambora. Y que se tocaba y bailaba en enramadas techadas de yaguas de palma canas.

Las composiciones de ese tiempo versaban sobre las batallas, el patriotismo y los personajes destacados por su valentía o sus apuestas amorosas. Era natural escuchar sus letras en las voces de los campesinos que labraban su propia tierra y que comúnmente se referían a sus fundos o conucos.

De las enramadas, el merengue en la medida en que evolucionaba su impronta permitió que se bailara en salones donde concurría la clase predominante de esos tiempos: presidentes, funcionarios y militares.

Su cuna es el Cibao, donde le dieron también por nombre “Perico ripiao”. De lo rural pasó a bailarse en las zonas urbanas y en toda la geografía nacional y en la medida que fue evolucionando se conoció a nivel internacional por sus contagiosos ritmos y las características de su originalidad, aunque los instrumentos como el acordeón y la corneta fueron introducidos por los españoles en tiempos de la Colonia. En su nacimiento, los conocedores de música lo denominaron de redondo o corrido y, posteriormente por el nombre de apambichao.

El Cibao significa -dice el prestigioso antropólogo Fernando Morbán Laucer-, “en la lengua arauaca, hablada por nuestros taínos, tierra montañosa…situada en el corazón de la República Dominicana, sus valles y cordilleras fueron tierras propicias para los grandes asentamientos de nuestros aborígenes precolombinos, cultores de una rica teogonía, una espléndida mitología y una toponimia con nombres indígenas que en muchos casos han trascendido hasta nuestros días. La conquista, engendran en aquellas tierras feraces un bello folklor salpicado de leyendas y tradiciones que han influido en muchos cultores de las letras”. (1 Dr. Fernando Morbán Laucer, Homenaje a las culturas precolombinas de América, estudio a las obras pictóricas del maestro Guillo Pérez, 1994).

Las reminiscencias del arte “típico” conservan aun su contextualidad lingüística y su simbología constructiva.

.

Pintores que recrean el costumbrismo, el folclor y lo carnavalesco

El arte pictórico nacional contiene profundas raíces costumbristas y musicales, combinaciones que testimonian el aspecto vernáculo de nuestra cultura aun cuando las obras de los artistas que recrearon en el lienzo, el dibujo y la escultura forman parte de conocimientos y vivencias de carácter global.

Entre esos artistas cabe mencionar a un clásico como Jaime Colson, formado desde la adolescencia en Europa (España-Francia), quien llegara a pintar varios cuadros de escenas musicales; Yoryi Morel, considerado el artista más importante desde el punto de vista costumbrista; sin embargo, su cuadro “La bachata” puede ser colgado en las paredes de los museos más importantes del mundo; Guillo Pérez, artista que se caracterizó al pintar gallos, bueyes, batey, caretas de cañas; sin embargo, la evolución de su arte se centró en el impresionismo figurativo, en la abstracción siguiendo la línea de Kandinki y una especie de estructuralismo intelectual y en el puso mucho empeño al final de su vida.

También realizaron excelentes recreaciones plásticas donde sobresale el paisaje como atmósfera de nuestra identidad y la música :Mario Grullón, Jacinto Domínguez, Paul Giudicelli, Federico Izquierdo, Cándido Bidó, Carlos Hidalgo, Cuquito Peña, Dionisio Blanco y Ney Cruz, y otros.