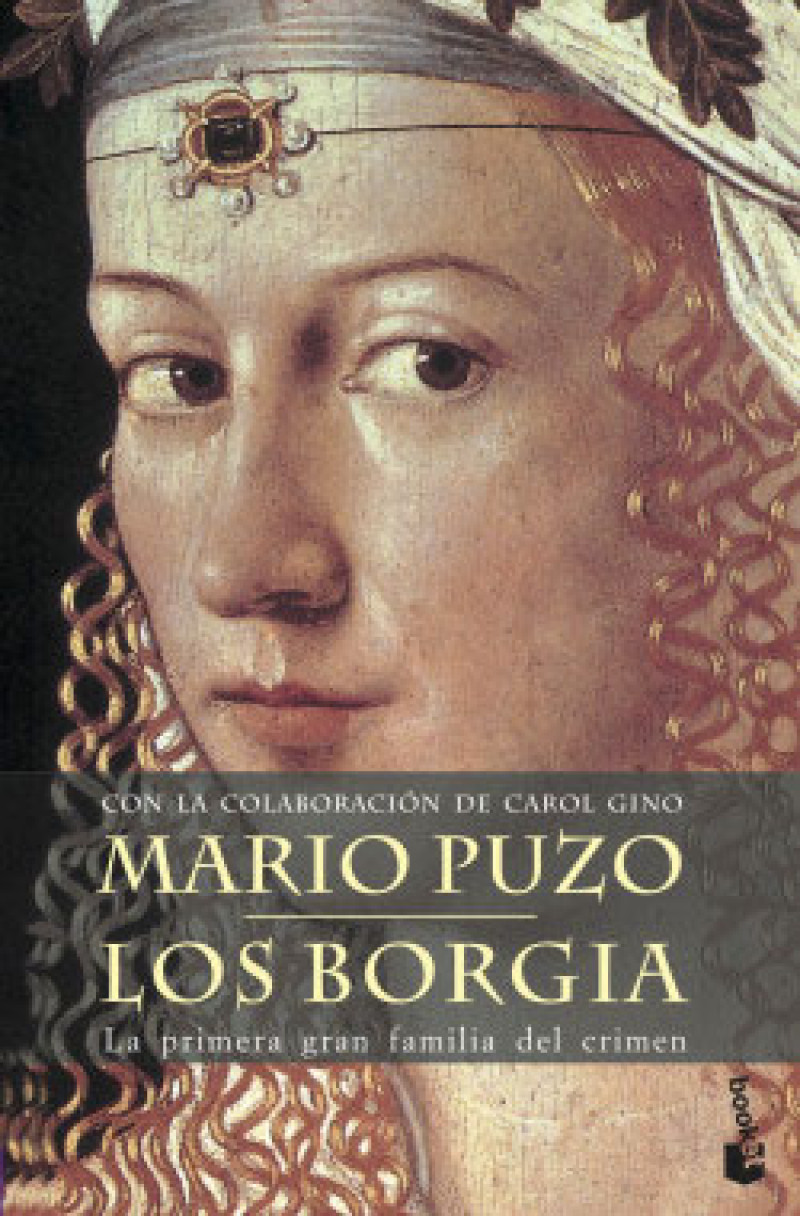

Los Borgia, de Mario Puzo

Los Borgia comienza cuando Rodrigo Borgia es vicecanciller de la Iglesia Católica, gracias a un tío suyo, Alonso de Borja, que llegó a Roma desde su natal Valencia y fue coronado papa con el nombre de Calixto III.

Mario Puzo nació en 1920 en Nueva York y murió en 1999 en Long Island. Su fama de escritor se acrecentó porque Hollywood llevó al cine una de sus mejores novelas, El padrino, cuestión que significó que, en adelante, lo situaran en el dudoso terreno de los best sellers, sólo válido por vender muchas copias de sus libros. Y Puzo, además de buen vendedor por culpa de Coppola, era un magnífico escritor, un narrador de primer nivel. Lo que le pasó fue que se equivocó de siglo, pues si fuera del XIX estaría en los mismos niveles de Hawthorne, Twain o Melville.

Su talento para narrar la vida de un clan familiar dedicado a los negocios ilegales, demostrado con El padrino, es patente contando la historia de Rodrigo Borgia y de sus hijos, libro en el que trabajaba cuando murió, y que fue alistado para la imprenta por Carol Gino, su asistente, su viuda, su albacea literaria. La traducción al castellano se debe a Agustín Vergara. Los Borgia comienza cuando Rodrigo Borgia es vicecanciller de la Iglesia Católica, gracias a un tío suyo, Alonso de Borja, que llegó a Roma desde su natal Valencia y fue coronado papa con el nombre de Calixto III. Poco a poco, Rodrigo fue ascendiendo en la curia romana hasta que, a pesar de ser español, fue elegido papa en 1492. Entonces tomó el nombre de Alejandro VI. Vanozza, la madre de sus cuatro hijos más cercanos, “conocía mejor que nadie al hombre que se escondía bajo el cardenalicio púrpura. Sabía que Rodrigo tenía una ambición sin límites, una ambición que nada ni nadie podría saciar nunca”. Y “era un hombre apuesto y de gran corpulencia, cuya estatura le permitía cargar con su peso con dignidad. Sus oscuros ojos a menudo brillaban, divertidos; su nariz, aun siendo grande, no resultaba ofensiva y sus labios, plenos, sensuales y casi siempre sonrientes, le conferían un aspecto generoso. Pero era su magnetismo, esa energía intangible que irradiaba, lo que hacía que todo el mundo coincidiera en afirmar que era uno de los hombres más atractivos de Roma”. Y añade Puzo: “el arma más poderosa que poseía Alejandro era la capacidad que tenía para imbuir de una sensación de dicha a aquellos a quienes dedicaba su atención, para hacer que cada persona se sintiera como si su bienestar fuese la única preocupación del Santo Padre”. Cuando fue elegido, Roma era un caos. “En las calles, los ciudadanos eran asaltados y sus hogares saqueados, las prostitutas campaban a sus anchas y cientos de personas morían asesinadas”. Entre la muerte de su predecesor y su elección, se habían producido doscientos asesinatos en la ciudad. De modo que su primera misión, que coronó ganándose muchas simpatías, fue poner orden en Roma. Y su método fue imponer castigos drásticos. Y muy sumariamente. Esa fue su primera misión. Pero había otras, ya del gobierno de la iglesia, como restaurar el poder papal en los estados pontificios, lo que significaba trabajar en varios frentes: formar un ejército, establecer su poder en las ciudades italianas en detrimento, muchas veces, de los pequeños poderes locales, que no eran los únicos potenciales adversarios, pues había que hacer equilibrios, bélicos y diplomáticos, con los reyes europeos, principalmente el francés y el español. Y la otra misión: posicionar a sus hijos mediante alianzas, incluso matrimoniales. Dos asesores

Mientras fue papa, Alejandro VI tuvo dos asesores muy bien especializados. Uno era Duarte Brandao: “un hombre alto y delgado con una larga melena negra y delicadas facciones que solía conducirse con gentileza y amabilidad, aunque en Roma se decía que no había cólera como la suya cuando se topaba con la deslealtad o la insolencia”. Nadie sabía con precisión de sus orígenes; al final queda claro que era inglés, que huía de los Tudor y que, oh paradoja, él, que era el principal consejero político del papa católico, en verdad era judío. El otro asesor era su matón de cabecera, Miguel Corella, don Michelotto, sobrino bastardo de Alejandro que, a sus dieciséis años, para vengar un robo que le hicieron a su madre en su Valencia natal, “capturó al jefe. A la mañana siguiente, el desafortunado pecador fue encontrado colgado de un árbol en la plaza del pueblo (…). Igual que el cardenal, creía que sus actos estaban guiados por la mano de Dios, don Michelotto sostenía que sus manos eran guiadas por la misma fuerza divina, por lo que no existía la posibilidad de cometer un acto injusto ni pecaminoso. ¿Pues acaso estaba enviando un alma a su creador cada vez que apagaba el aliento de un enemigo del cardenal?”. Una pequeña historia familiar

Un día, a la hora de la comida, Alejandro le dio a probar a su hijo Juan, todavía un niño, el vino que acababan de servirle. El niño se quejó con asco de que le sabía amargo. Alejandro sospechó ahí mismo que lo querían envenenar. Entonces le dijo a Duarte que reuniera a todos los criados en un salón. “Sírveles una copa y tráeme a quien se niegue a beber (…). Les damos vino sin envenenar. Tan sólo el traidor lo rechazará, pues el miedo le impedirá llevarse la copa a los labios”. Y así agarró al culpable, “un mozo de cocina. Hasta hace poco estaba al servicio de la casa Rimini”, a él sí le dio el vino malo y dio la orden de que lo montaran en un asno: “atadlo firmemente al animal y enviadlo con un mensaje al León de Rimini. Decidle que ruegue al cielo por el perdón de su alma y que se prepare para encontrarse con Dios”. Lucrecia Borgia

Los hijos reconocidos eran Lucrecia, César, Juan y Jofre. Puzo trata muy bien a Lucrecia, “que amaba sinceramente las artes, aprendió a tocar el laúd y la técnica del dibujo, del baile y del bordado, sobresaliendo en el empleo del hilo de plata y en la composición poética. Pasaba largas horas componiendo versos de éxtasis divino y, en ocasiones, también de amor terrenal. Encontraba especial inspiración en los santos, que a menudo llenaban su corazón hasta el punto de dejarla sin habla (…). Curiosa por naturaleza y de carácter afable, Lucrecia, que sentía aversión por los enfrentamientos, siempre hizo todo lo posible por conservar la armonía familiar”. César Borgia

César era un tipo muy destacado. “Dios había bendecido al hijo de Alejandro con una gran inteligencia, una firme determinación y esa agresividad innata sin la que no era posible sobrevivir en la Italia del Renacimiento. César había obtenido sendos títulos en leyes y teología por las universidades de Perugia y Pisa”. Su padre lo tenía predestinado a ser cardenal, “pero César no recibió la noticia con agrado (…), pero él se consideraba un soldado y su más sincero anhelo consistía en tomar castillos por asalto y conquistar ciudades”. En la ceremonia estaban los Sforza de Milán, los D’Este de Ferrara, los Médicis de Florencia, sus rivales romanos más radicales que eran los Orsini y los Colonna, el cardenal Della Rovere, que comentaba en susurros sobre el nuevo cardenal: “este supuesto hijo de la iglesia es el mismísimo diablo” y que “acusaba al papa Alejandro de haber comprado el solio pontificio, de ser un estafador y un chantajista, de nepotismo, de avaricia, de gula y de todo tipo de pecados carnales”. En fin, estaban todos los poderes, incluso, en la última fila, “oculto entre las sombras”, estaba el León de Rimini, el que había envenenado el vino que casi mata a Juan Borgia, y “detrás de él, también oculto entre las sombras, don Michelotto no perdía de vista al León de Rimini. Mientras las últimas notas del glorioso Te Deum ascendían hasta alcanzar un ensordecedor crescendo, don Michelotto, vestido con ropas oscuras, se deslizó hasta el estrecho espacio que se abría detrás del banco. Sin hacer el menor ruido, pasó un cordel por encima de la cabeza de Gaspare Malatesta, el León de Rimini, y con un diestro movimiento de la mano, apretó el lazo alrededor del grueso cuello del enemigo del papa. Gaspare Malatesta abrió la boca con un gesto salvaje, luchando inútilmente por llenar sus pulmones de aire. Intentó resistirse, pero, sin oxígeno, sus músculos apenas le respondieron. ‘El santo padre siempre cumple su palabra’, fueron las últimas palabras que oyó el León de Rimini (…). Don Michelotto desapareció entre las sombras de la basílica sin que nadie lo viera; apenas había tardado un minuto en perpetrar el asesinato”. Otra pequeña historia familiar

Cuando Lucrecia acababa de cumplir trece años, Alejandro la comprometió con Giovanni Sforza, cabeza de la familia gobernante en Milán. Alejandro “sabía que el primer hombre con quien yaciera Lucrecia se convertiría en el dueño de su corazón y de sus actos, que, al entregarse a él, además de su cuerpo le estaría entregando las llaves de su corazón y de su alma y que él, su padre, el sumo pontífice, debía asegurarse de que no le entregara también las llaves de Roma. De ahí que, al no estar dispuesto a que un extranjero reclamase su tesoro más valioso, Alejandro hubiera decidido que fuera uno de los hermanos de Lucrecia quien lo hiciera”. De manera que reunió a César y a Juan con Lucrecia. A ellos les preguntó si estaban dispuestos a acostarse con su hermana. “Antes me haría monje”, replicó Juan. Lucrecia protestó y reclamó que era ella la que tenía derecho a escoger. Y añadió: “me encerraría en un convento antes que yacer con Juan”, y le pidió a César que la tratara con ternura, “pues es de amor, y no de guerra, de lo que estamos hablando”. Alejandro presenció la unión y, al final, pasaron tres cosas: Lucrecia terminó eternamente enamorada de César, César terminó eternamente enamorado de Lucrecia y a Alejandro “el corazón le latía demasiado fuerte, demasiado rápido. Se sentía mareado. Nunca antes había estado tan exaltado. Nunca antes había sentido un deseo tan intenso al ser testigo de una unión carnal (…). De repente lo comprendió todo. Aunque César pudiera salvarse, él, el vicario de Cristo en la tierra, acababa de encontrarse con la serpiente del Edén. No podía quitarse esa idea de la cabeza. Sabía que, si alguna vez volvía a tocar a esa niña, se condenaría eternamente, pues el placer que había sentido no era de este mundo”. Jofre Borgia

Cuando Jofre, el menor de sus hijos, tuvo doce años lo casó con Sancha, la nieta del rey de Nápoles. En la noche de bodas, “ante el rey Alfonso y otros dos testigos, Jofre Borgia se encaramó sobre su esposa y la montó con el mismo entusiasmo con el que hubiera montado un poni mientras ella permanecía inmóvil, rígida como un cadáver. Jofre llegó a montarla hasta cuatro veces antes de que el mismísimo rey le ordenase que se detuviera, dando por satisfecha la alianza matrimonial”. Alejandro nunca estimó a Jofre: “siempre le había irritado su falta de destreza de su hijo menor. Jofre no gozaba ni de la inteligencia de su hermana, ni del ingenio de Juan ni de la ambición de César. De hecho, cuando lo miraba, Alejandro no veía ninguna cualidad en su hijo”. Juan Borgia

Según César, que lo detestaba, “Juan poseía la astucia de una mujer artera y el corazón de una cortesana”. Lo que no se tragaba César era que Alejandro hubiera escogido a Juan como cabeza de los ejércitos pontificios, que era lo que él ambicionaba: “preferiría dedicar mi vida a la guerra que a la oración”. Cuando se enteró le protestó a su padre: “Juan no sabe lo que es liderar un ejército. Lo desconoce todo sobre la estrategia y sólo se preocupa por su propio bien, Juan sólo sabe seducir a mujeres, dilapidar la fortuna de nuestra familia y ensalzar su vanidad”. Por su parte, “Juan sentía una abierta antipatía por César, aunque al menos respetaba su inteligencia y su destreza física, pero por Jofre sólo sentía desprecio”, tanto que, cierto día, y con el consentimiento de la propia Sancha, se fue a la cama con la mujer de Jofre. Y Jofre descubrió la traición: “mientras observaba cómo Juan besaba apasionadamente a su esposa, sus labios se fruncieron en una mueca de desprecio. Su hermano nunca le había parecido tan despreciable como en aquel momento. Pero, más allá de los celos, creyó advertir algo malvado en el semblante de Juan”. Otra historia de alcoba

La amante del papa Alejandro era Julia Farnesio. Y la adoraba: “sujetarte entre mis brazos me brinda tanto placer como los santos sacramentos; aunque sería un sacrilegio admitir esa verdad ante cualquier otra persona que no fueses tú, mi dulce chiquilla”. Y la lujuria no mermaba su piedad religiosa, algo cínica, pero que valía para un sumo pontífice: “Alejandro pensó que el placer que lo invadía tenía que ser un regalo de Dios. ¿Pues quién, sino el Señor, podría proporcionar a los hombres esa gracia?”. La invasión francesa

Puzo no es piadoso describiendo a Carlos, el rey de Francia: “era un hombre diminuto, casi enano. Caminaba elevado sobre unas botas con grandes plataformas y en sus ropas no parecía faltar ninguno de los colores del arco iris. Un hilo de saliva le caía del labio inferior”. Un día, el consejero Duarte le propuso a Alejandro que le dieran un muy espléndido regalo al astrólogo Simón de Pavía, “sin cuyas predicciones Carlos nunca se embarcaba en empresa alguna”. Así argumentó Duarte: “no debemos flaquear por unas monedas de oro. Tenemos que asegurarnos de que el astrólogo realice las predicciones que más nos convengan, pues el rey de Francia confía ciegamente en él”. El cardenal Della Rovere, el enemigo de Alejandro, le aconsejó a Carlos que dirigiera las tropas francesas contra Roma. Ah, pero el astrólogo le dijo que no, que fuera a Roma y no agrediera a nadie. Al fin, cuando Alejandro recibe al rey de Francia éste le presenta al astrólogo diciéndole que “de no ser por su lectura de los astros, no sé si hubiera rubricado este acuerdo desoyendo los consejos del cardenal Della Rovere”. Luto en la familia

Una noche, completamente borracho, durante una cena en casa de su madre, Juan hizo un brindis en el que llamó cobarde a César. Esa noche, después del condumio, Juan tomó por su lado, pero no apareció a la mañana siguiente en ninguna parte. Lo buscaron inútilmente hasta que, a mediodía, el cadáver emergió de las aguas del Tíber. “Tenía nueve heridas profundas de daga y un corte sesgándole la yugular (…). En la bolsa llevaba treinta ducados de oro; desde luego, no se trataba de un robo”. Alejandro enfrentó a César: “júrame por lo más sagrado que no asesinaste a tu hermano”. Y César respondió con firmeza: “yo no maté a Juan, padre”. Alejandro le creyó. Y aunque le dijo la verdad a su padre, no le contó que él se había dado cuenta de que Jofre era el homicida. Una vacante

A raíz de la muerte de Juan, César volvió a insistir en su ambición. Alejandro trató de contenerlo prometiéndole que sería su sucesor en el papado, a lo que César replicó: “no creo en ningún Dios (…) No creo en Jesucristo, ni en la Virgen, ni en ninguno de los santos de la Iglesia (…) Además confieso haber fornicado con las esposas de otros hombres, confieso mis ansias de poder, confieso haber mentido y confieso haber asesinado, aunque siempre a hombres que merecían morir”. Tenía veintitrés años. Entonces Alejandro le prometió: “convocaré al consistorio cardenalicio para hacer oficial tu renuncia a la senda de la Iglesia. Después te nombraré capitán general de los ejércitos pontificios. Deberás ganarte en el campo de batalla las riquezas a las que renuncias junto a tu birrete de cardenal”. Cuatro florentinos

Por las páginas de Los Borgia desfilan cuatro célebres hijos de Florencia. Uno, un genio de veinticinco años, que utilizará la imagen de César Borgia para componer su más célebre texto. Se llamaba Nicolás Maquiavelo y el libro se tituló El príncipe. El segundo es un tal Leonardo da Vinci, que le dio una máquina a César para ayudar a demoler las murallas de los lugares que atacaba. El tercero aparece en una conversación de Alejandro: “aunque no ha resultado fácil, finalmente he convencido a Miguel Ángel para que diseñe los planos de la nueva basílica de San Pedro”. El cuarto es Savonarola, que en sus sermones arremetía con furia contra el papa. Puzo se deleita contando la muerte de Savonarola desde la perspectiva de Saluti, el encargado de obligarlo con torturas a confesar su herejía. El tipo “no disfrutaba con el sufrimiento de su víctima”, más bien se sentía cumpliendo un deber, manejando una herramienta que, para el papa, para el papa infalible, era un instrumento para defender la fe. En cierto momento, al darle una vuelta más al potro de tortura, Savonarola admitió ser culpable de herejía. Al día siguiente fue quemado en la hoguera. Estaba presente un delegado del sumo pontífice Alejandro. El enmascarado

A sus veinticinco años, César tuvo una recaída de sífilis. “La enfermedad había marcado su rostro para siempre (…) surcándole las mejillas con profundas marcas y llenándole la nariz y la frente de cicatrices que ya nunca desaparecerían. Y aunque en el campo de batalla no tuviera importancia, ahora que volvía a estar rodeado de bellas mujeres suponía una auténtica maldición (…). César se había convertido en un hombre cuyo aspecto provocaba repulsión en quienes lo rodeaban”. Empezó a usar máscara. Final con cadáver de poeta

A lo largo de esta reseña deliberadamente he eludido el relato lineal. No quiero contar las invasiones de Italia por los franceses, ni las guerras de César por toda Italia, ni los matrimonios de los Borgia. Creo que han bastado unas escenas sueltas para mostrar la calidad de prosa de Puzo y la estatura moral de los Borgia. Termino con la historia de Filofila. “Filofila escribía los versos más ultrajantes de Roma. Bajo el mecenazgo secreto del cardenal Orsini, quien le pagaba generosamente, la pluma de Filofila era capaz de atribuir los crímenes más groseros a los hombres más santos, aunque cuando más disfrutaba era cuando atacaba a hombres de infame comportamiento, siempre, claro está, que pertenecieran a la más alta jerarquía (..). El blanco predilecto de Filofila era la familia Borgia. Componía versos de exquisita elocuencia sobre las orgías que se celebraban en el Vaticano y sobre los asesinatos cometidos por los hermanos Borgia, y su prosa nunca era tan poderosa como cuando denunciaba la simonía de la que se había servido Alejandro para ocupar el solio pontificio o la concupiscencia que le había proporcionado veinte hijos naturales. El sumo pontífice había empleado los fondos destinados a una nueva cruzada a sufragar las campañas de su hijo César, a quien había tenido la osadía de convertir en señor de la Romaña”. Los versos de Filofila también atacaban a César. “Recreándose en cada detalle, describía cómo César llevaba esas horribles máscaras para esconder su rostro desfigurado por las supurantes pústulas de la sífilis. Decía de él que había engañado tanto al rey de Francia como al de España, al tiempo que traicionaba a las ciudades de Italia. Decía que, además de con su propia hermana, cometía incesto con su cuñada. Decía que César había convertido a uno de sus hermanos en un cornudo y al otro en un cadáver. Decía que disfrutaba violando mujeres y que la única diplomacia que conocía era el asesinato”. La paciencia de los Borgia se colmó cuando Filofila la emprendió contra Lucrecia. La acusó de “haber yacido con su padre y con su hermano y de tener relaciones sexuales con perros, con monos y con mulas; de que, en una ocasión, al ser descubierta por uno de sus criados, lo había envenenado para que no pudiera revelar su secreto”. Entonces César Borgia se le apareció en su casa a Filofila. Le dijo: “maestro, he venido a ayudaros con vuestras rimas. Aunque, pensándolo bien, aquí hay demasiada gente para trabajar. Será mejor que me acompañéis a un lugar más tranquilo”. Filofila trató de evadirlo diciéndole que lo estaba esperando el cardenal Orsini. Entonces, “sin perder un solo instante, César cogió a Filofila de la cintura, lo levantó en el aire y lo arrojó sobre su caballo como si de un muñeco de trapo se tratara. Después montó en el caballo y estrelló su puño contra el rostro del poeta. Solo fue un golpe, pero bastó para dejar inconsciente a Filofila”. Cuando despertó, Filofila se encontró en un lugar desconocido y a don Michelotto a su lado, “afilando un largo estilete”. “Supongo que intentaréis estrangularme, dijo Filofila con voz temblorosa”. “No –dijo–. Sería una muerte demasiado rápida para un hombre tan cruel como vos. Ya que queréis saberlo, os diré lo que voy a hacer. Primero os cortaré la lengua, después las orejas y la nariz y los genitales y, por supuesto, los dedos, uno por uno. Después, si me siento compasivo, puede que os haga el favor de estrangularos”. Al otro día alguien pasó por el frente del palacio de los Orsini y “arrojó un gran fardo empapado de sangre por encima de los muros (…) En Roma nunca más volvió a saberse de Filofila; se rumoreaba que había viajado a Alemania por problemas de salud”.