ENSAYO

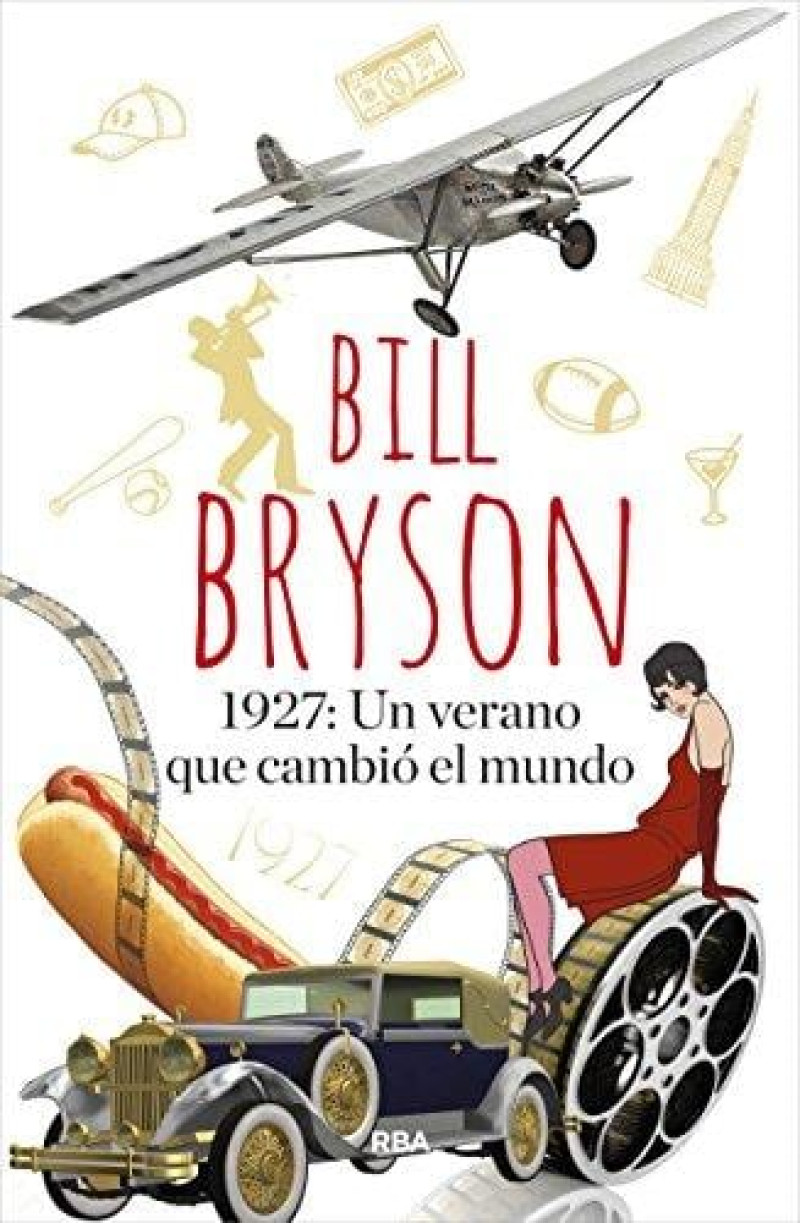

1927: un verano que cambió el mundo (RBA), de Bill Bryson

Bill Bryson (Des Moines, Iowa, 1951) es siempre un buen plato de lectura. Bien sea su breve biografía de Shakespeare o su paseo por las montañas. Ni qué decir de sus recuerdos de infancia (chico centella, Gozar Leyendo# 74, ver aquí), para no hablar de su indiscutiblemente mejor libro, Una breve historia de casi todo (Gozar Leyendo # 11). Hace poco tropecé con 1927: un verano que cambió el mundo, libro que no conocía y que me dio un buen recreo de varios días. Libro con tesis, tesis sin dogmatismos, apenas punto de partida, aquí Bryson se propone demostrar con hechos que 1927 fue un año en que las cosas tomaron otro rumbo. Una especie de año 1 pero sin Cristo, o de 1492 sin Colón pero con Lindbergh. En el fondo una decisión arbitraria, pero acertada en términos narrativos.

En efecto, el hilo conductor de este libro es, primero que todo, la travesía de Charles Lindbergh de Nueva York a París, sus antecedentes y sus consecuencias. Hay otras historias, por supuesto, como el récord de jonrones alcanzado por Baby Ruth, el curso de la prohibición del consumo de alcohol, la pelea del siglo; en boxeo hay una pelea del siglo más o menos cada diez años y la de 1927 fue épica, entre Dempsey y Tunney. En 1927 se consolidó la radio, se inventó la televisión y se proyectó El cantante de jazz, la primera película con sonido en los diálogos. En ese año, también, hubo grandes inundaciones en la cuenca del Misisipi, fueron ejecutados Sacco y Vanzetti y Henry Ford dejó de producir el modelo T.

“El equipo de béisbol que con mayor frecuencia se ha considerado el mejor de la historia es el de los Yankees de 1927 (…) En esa temporada, Lou Gehrig estaba haciendo algo que ningún otro ser humano había logrado: lanzar tantos jonrones como Babe Ruth. Entre los dos, en 1927 batearon una cuarta parte de todos los jonrones de la Liga Americana. (…). Gehrig era tan solitario que casi resultaba antinatural. Solía ir a los parques de atracciones a montarse él solo en la montaña rusa durante horas. No le prestaba atención a su aspecto, y era famoso por no querer llevar abrigo ni ninguna otra prenda que le calentara el cuerpo; incluso cuando hacía un frío gélido, iba en mangas de camisa”.

En 1927 Ruth “estaba muy lejos de poder igualar el récord de 1921, que era de 59 jonrones en la temporada”. Cuando iba el ochenta por ciento de la temporada, el 22 de agosto, llevaba 40 jonrones. El último día de septiembre anotó el jonrón número 60 y batió la marca. Marcó más jonrones que todos los equipos de la liga, salvo tres. Pero, además, durante ese año había hecho más de un hit cada tres turnos, con un average de 0,356.

Jack Dempsey

La figura dominante del boxeo hasta 1919 era un gigante de dos metros y 225 kilos de peso que se llamaba Jess Willard. Era invencible hasta su pelea con Jack Dempsey, en ese año. “Willard le sacaba la cabeza entera y pesaba veintisiete kilos más”. Además, Willard actuó de perdonavidas, diciendo que esa pelea sería muy fácil para él. “Tal vez Dempsey pareciera enclenque, pero estaba hecho de hierro (se decía que golpearle era como darle un puñetazo a un tronco) y atracaba con una ferocidad asombrosa, se abalanzaba contra sus oponentes como un pit bull suelto y los aporreaba con una intensidad despiadada”. Y eso fue lo que hizo con Willard. De entrada, le rompió la mandíbula y “después siguió con un gancho que le arrancó seis dientes”. El tipo no logró ponerse de pie para empezar el cuarto round.

“Como boxeador, Dempsey tenía un instinto destructor. ‘En el ring parecía que disfrutase haciendo daño a los demás’, escribió su biógrafo Roger Kahn. Sin embargo, en cuanto terminaba el combate, Dempsey solía agacharse y ayudar con mucha educación a ponerse en pie a la persona que él mismo acababa de tumbar. Aunque parecía el epítome del malvado, con el corte de pelo de presidiario y la mirada de acero, en privado Dempsey era simpático, tirando a tímido, un individuo sorprendentemente reflexivo y con sentido común”.

En 1927 Dempsey llevaba tres años de retiro cuando se anunció su regreso al boxeo en una pelea contra Gene Tunney. La pelea del siglo.

Henry Ford

“Para ser un hombre que cambió el mundo, Henry Ford se movió siempre dentro de unos márgenes muy limitados. Vivió toda la vida en un radio de veinte kilómetros de su lugar de nacimiento. (…) Apenas vio mundo; algo que, por cierto, no le importaba en absoluto. Era estrecho de miras hasta resultar insolente, más bien inculto y, a la hora de la verdad, casi analfabeto. Tenía unas creencias firmes, pero absolutamente discutibles, que le hacía parecer, en palabras del New Yorker, ‘algo desequilibrado’. No le gustaban los banqueros, los médicos, el alcohol, el tabaco, ningún tipo de ociosidad, la leche pasteurizada, Wall Street, la gente con sobrepeso, la guerra, los libros ni la lectura, J. P. Morgan & Co, la pena de muerte, los edificios altos, los universitarios, los católicos ni los judíos. (…) Creía que la Tierra no podría soportar el peso de los rascacielos y que las ciudades acabarían derrumbándose en una especie de apocalipsis bíblica. (…) Ford rara vez dejaba que los hechos o la lógica alteraran su instintiva visión del mundo” .

“Ford (…) convirtió el automóvil en un aparato universal, un vehículo práctico y asequible para todos, y ese cambio de filosofía le procuró un éxito inimaginable y transformó el mundo. En poco más de una década, Ford tenía más de cincuenta fábricas repartidas por cinco continentes, daba trabajo a doscientas mil personas, producía la mitad de los coches del mundo y era el industrial con mayor éxito en la historia”.

En 1927 Ford inició el proyecto de Forlandia. Le compró al gobierno brasileño un lote de un millón de hectáreas por 125.000 dólares. Quería cultivar caucho. Fracasó.

Coolidge

El 11 de junio de 1927, el presidente Coolidge se fue de vacaciones durante dos meses a Dakota del Sur. “Al presidente Coolidge le encantaba verse en los noticieros cinematográficos. Como no llegaron al pabellón de caza al atardecer, a la mañana siguiente mandó que todo el equipo presidencial (que para entonces sumaba unas doscientas personas a las que se le añadieron los políticos locales y el equipo de apoyo) volviese a cargar todas las bolsas y maletas en distintos coches, recorrieran doscientos metros para colocarse de nuevo en la carretera y repetir el último tramo del camino, con el fin de representar la llegada presidencial mientras las cámaras grababan el ficticio momento histórico”.

“Calvin Coolidge no fue un espécimen magnífico. Era de constitución flaca y de carácter brusco. Tenía la cara picada y tendía a fruncir el entrecejo; la impresión (…) de haber sido ‘destetado con pepinillos en vinagre’. Mientras Warren G. Harding tenía encanto pero ni dos dedos de frente, Coolidge tenía dos dedos de frente, pero nada de encanto. Era el presidente menos afable, sociable y metafóricamente menos ‘abrazable’ de la época moderna. Sin embargo, Estados Unidos llegó a adorarlo. Aunque se pasó la década de 1920 haciendo lo menos posible (esa era en esencia su política presidencial declarada) consiguió emocionar a la nación…”.

“Nadie ha logrado hacer de la inercia una virtud mejor que el presidente Calvin Coolidge durante su mandato. No hacía nada a menos que fuera imprescindible, y solía dedicarse a una ‘aburrida pero estudiada y atenta inactividad’, como dijo el analista político Walter Lippmann”.

Herbert Hoover

“Pronto sería el presidente más ridiculizado de su época (un logro nada fácil para alguien elegido en la misma década de Warren G. Harding). (…) Era el héroe menos simpático de todos los que ha producido Estados Unidos en la historia, (…) empleaba toda su meticulosidad en asegurarse de que cualquier acto positivo relacionado con él se exagerara al máximo para darle mayor empaque y se cubriera en una rueda de prensa. (…) Quienes lo conocían aseguraban que daba la impresión de no tener sentimientos. (…) Su temperamento era frío, vanidoso, quisquilloso y brusco, nunca le daba las gracias a sus subordinados ni se preocupaba por su felicidad y su bienestar, no mostraba capacidad alguna para entablar amistad ni un ápice de calidez emocional. Ni siquiera le gustaban los apretones de manos. (…) Uno de sus colaboradores más cercanos comentó que en treinta años no había oído a Hoover reírse a carcajadas ni una sola vez”.

Cuando era secretario de comercio “metía la mano en todo: en disputas laborales, en la regulación de la radio, en la determinación de las rutas aéreas, en la supervisión de la deuda exterior, en la descongestión del tráfico, en la distribución de los derechos de riego de los ríos principales, en el precio el caucho, en la implementación de normas de higiene infantil… (…) Cuando no se dedicaba a resolver los problemas de la nación, viajaba acá y allá para recibir premios y honores. En el transcurso de su vida recibió más de quinientos galardones; entre ellos, títulos honoríficos de ochenta y cinco universidades distintas”.

Odio y racismo

“De todas las etiquetas que se le atribuyeron a la década de 1920 (la era de jazz, los felices, locos o dorados años veinte, la era del charlestón o de maravilloso disparate) hubo una que no se utilizó y tal vez debería haberse usado: la era del odio. Quizá no se haya dado otro momento en la historia de la nación en el que tantas personas hayan manifestado tanta aversión por otras en tantos sentidos y con tan pocos motivos”.

Fue una época de auge del Ku Klux Klan: “Entre 5 y 8 millones de miembros, entre ellos más de 70 congresistas. El Klan odiaba a todo el mundo (…) ponía el foco de atención sobre los católicos y los judíos en el Medio Oeste, los orientales y los católicos en el Lejano Oeste, los judíos y los europeos del sur y los negros allá donde estuviesen”.

“La vanguardia más peligrosa del fanatismo” estaba integrada por médicos y científicos que proclamaban la supresión de los seres inferiores. Inferior era el que no fuera blanco o, como dijo uno de sus teóricos, perteneciente a ‘la gran raza nórdica’. En la “Exposición del sesquicentenario de Filadelfia de 1926, la Sociedad Eugenésica Estadounidense tenía un stand con un contador mecánico que mostraba cómo cada cuarenta y ocho segundos nacía un persona de naturaleza inferior en algún lugar de los Estados Unidos, mientras que las personas de ‘calidad superior’ llegaban tan solo cada siete minutos y medio”. En todo caso no eran superiores en la velocidad para reproducirse, digo yo.

Bryson se refiere a Harry Laughlin como “la persona más lamentable que haya adquirido respetabilidad científica en Estados Unidos en el siglo XX”. Su credo era “purificar el pedigrí de la raza a toda costa” y su programa “planteaba tres líneas de acción: ‘la esterilización, la encarcelación masiva y una restricción radical a la inmigración’”. Laughlin creó el “Comité para el estudio y la difusión de los mejores métodos prácticos para la eliminación del plasma germinal deficiente entre la población estadounidense”; en ese comité estaba el rector de la Universidad de Stanford, profesores de Harvard, Princeton, Yale y Chicago y hasta Alexis Carrel. Ese comité logró durísimas leyes antiinmigración.

Laughlin proponía esterilizar “no sólo a los dementes y a los deficientes mentales, sino también a los huérfanos, los vagabundos, los indigentes, los sordos y los ciegos”, en fin, son sus palabras, “el diez por ciento de la población actual”. Cuenta Bryson que, por acción de este señor, fueron esterilizadas más de sesenta mil personas y se implantaron leyes de esterilización que se aplicaron con especial rigor en Virginia y en California. Y añade Bryson: “Quizá resulte digno de mención el hecho de que las leyes de esterilización sigan vigentes hoy en día en veinte estados”.