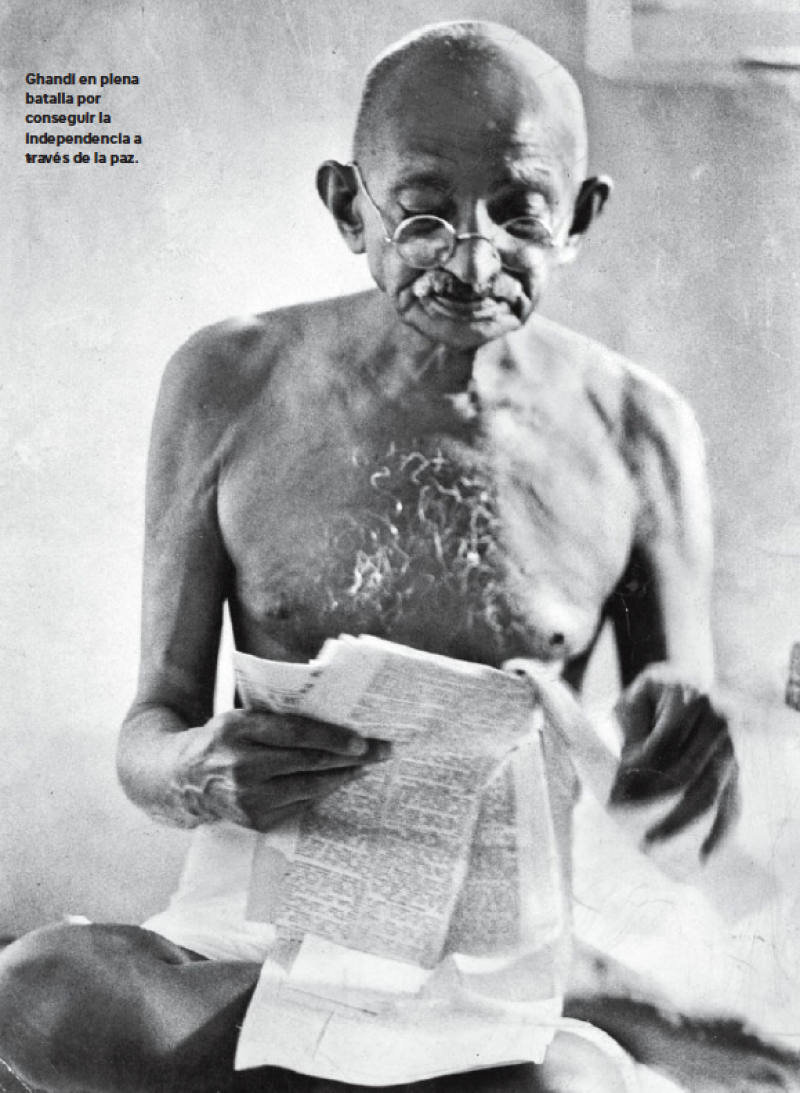

El lado oscuro de Ghandi: NIÑAS Y RACISMO

Gandhi, un muchachito de corta estatura muy moreno, vestido como un petimetre, traje de lino crudo y sombrero, aguardaba la llegada del tren. En su rostro atezado de rasgos amables destacaban unos ojos almendrados de mirada vivaz, unas orejas de soplete y un bigotazo con el que intentaba compensar la parvedad de su figura.

Llegó el tren, entre nubes de vapor, y los viajeros subieron a los vagones. Gandhi se instaló en uno de los asientos acolchados del vagón de primera.

-¡Largo de aquí, sami! -lo interpeló el revisor, un tipo fornido, de elevada estatura-. No puedes sentarte ahí.

‘Sami’ era el término despectivo con que los blancos designaban a los indios en Sudáfrica.

-Tengo billete de primera -replicó Gandhi mostrando su boleto de cartón.

-No importa. Eres indio y este vagón es para los blancos.

Iba a argumentar algo, haciendo uso de sus conocimientos legales, pero el revisor lo empujó al andén. Detrás de él arrojó su elegante maleta de cuero.

-¡Los indios y los negros, atrás! -le gritó.

Los espectadores, todos ellos viajeros blancos, no podían estar más de acuerdo a juzgar por sus actitudes. El jefe de estación tocó el silbato y levantó la banderola roja. El tren iba a partir. Gandhi no podía perderlo. Lo esperaban en Pretoria para firmar unos contratos. Cabizbajo, recogió su equipaje y se acomodó en el atestado vagón trasero del convoy, el de tercera.

Acomodado en un banco de listones de madera, Gandhi se sentía observado irónicamente por sus compañeros de viaje y de raza, los coloured, los negros e indios. Así que un energúmeno cuyo único mérito consistía en ser blanco lo había humillado, a él, un brillante abogado. Sus prejuicios segregacionistas comenzaron a derrumbarse en cuanto los sintió en propia carne. La afrenta de Pietermaritzburg permanecería viva en su recuerdo de por vida.

El joven Gandhi tenía conciencia de clase. Había nacido hijo del primer ministro de Porbandar, un principado al noroeste de la India. Pertenecía a la casta de los banias, apreciada por la innata elocuencia de sus miembros, casi siempre dedicados al comercio.

Siguiendo la costumbre india, la familia lo casó a los 13 años, con una chica a la que lo habían prometido desde los 6, y poco después, ya padre de su primer hijo, lo envió a Londres para que cursara los estudios de Derecho.

En la metrópoli del imperio victoriano, el joven Gandhi se topó con la dura realidad del racismo británico. En su Porbandar natal podía ser un miembro de la clase privilegiada, pero en Londres solo era un indio de piel olivácea, por más que vistiera con elegancia europea y se tocara con un bombín.

Gandhi reaccionó refugiándose en su herencia cultural y se entregó a la lectura del Bhagavad Gita, la biblia del hinduismo, lo que lo condujo, por extensión, al estudio del cristianismo, al budismo y a la novedosa teosofía, la nueva religión entonces de moda.

Derechos de la minoría

Vuelto a la India, el porvenir del joven abogado no parecía halagüeño. Sus padres habían muerto y la familia ya no era tan influyente como solía. Aceptó un empleo como agente comercial de una empresa exportadora y marchó a Sudáfrica con su familia, que mientras tanto había aumentado a cuatro miembros.

En Sudáfrica, el desprecio padecido en la estación de Pietermaritzburg unido a otros agravios lo movió a preocuparse por la defensa de los derechos de la minoría india, lo que lo retuvo en aquel país 22 años. Cuando regresó a la India, ya activista famoso, se encontró con que su labor asistencial en Sudáfrica lo había convertido en un héroe aclamado por el pueblo.

En un principio, Gandhi clasista y racista por tradición- había justificado el colonialismo occidental, puesto que los pueblos sojuzgados no le parecían capaces de progresar por sí solos. Además, en el fondo admiraba la cultura europea. Incluso durante la Primera Guerra Mundial fomentó el apoyo indio a la causa británica.

Esa actitud cambió radicalmente cuando las lecturas de Ruskin y de Tolstoi y los sucesos de Amritsar (los ingleses dispararon contra la multitud de manifestantes y mataron a unos cuatrocientos) lo persuadieron de que su verdadera causa era la liberación de los pueblos sojuzgados. Lo haría mediante la resistencia pacífica, la desobediencia civil y el boicot a los británicos. Como un símbolo de su implicación en esa lucha, en adelante vistió las ropas tradicionales indias, que le dejaban las canillas al aire, lo que, al evidenciar su propia fragilidad, reforzaba su ahimsa, o renuncia a la violencia.

El activismo lo condujo a la cárcel en varias ocasiones, lo que aceptó con un neoestoicismo anacoreta con el que se encumbró como jefe espiritual de los indios.

En 1927, los ingleses intentaron imponer una Constitución al margen de la población india. Gandhi retornó al activismo y puso su prestigio al servicio del partido nacionalista, el Congreso Nacional Indio. Más adelante, decepcionado por los tejemanejes de los políticos, se alejó nuevamente del Gobierno para volver a su retiro espiritual y a la educación de sus compatriotas, a los que intentaba liberar del anacrónico sistema de castas.

Durante la Segunda Guerra Mundial se opuso a que la India auxiliara al Reino Unido, lo que lo condujo nuevamente a la cárcel. Excarcelado al término de la contienda, tomó parte en las negociaciones que condujeron a la independencia de la India.

Apostolado y muerte

En 1947, cuando el Reino Unido se desprendió de la India, la perla de su imperio, las tensiones entre hinduistas y musulmanes eran tales que se arbitró dividir el subcontinente en dos países: la India (de mayoría hindú) y Pakistán (de mayoría musulmana). Los fieles de las religiones respectivas se enzarzaron en una cadena de matanzas. Gandhi intentó calmar los ánimos personándose en las zonas de conflicto, lo que le granjeó la enemistad de ambos bandos.

En la noche del 30 de enero de 1948 se encaminaba al rezo comunal rodeado de una multitud de discípulos cuando un radical hindú le disparó tres balas a quemarropa. Gandhi falleció después de invocar a la divinidad con sus últimas palabras: «¡Hey, Rama!». Ahora se cumplen 70 años de aquello.

Influencia materna

Las raíces del pacifismo extremo de Gandhi pueden rastrearse en el ideario jainista de su madre, la noble Putlibai, contraria a cualquier tipo de violencia, incluida la de matar microbios con medicinas. Por eso, el Mahatma (‘gran alma’) se confesaba enemigo de la medicina tradicional y estaba convencido de que cualquier mal se cura con una vida reglada y con una dieta crudívora y láctea. Por cierto, también recomendaba el aceite de oliva.

Más controvertida fue su postura frente a las apetencias territoriales de las potencias fascistas: «Inviten a Hitler y Mussolini a que tomen cuanto quieran de sus países -aconsejaba a los aliados-. Si quieren ocuparles el territorio, cédanselo. Sométanse a ellos, pero rehúsen obedecerlos». O sea, la resistencia pasiva y la desobediencia civil como fórmula universal. Menos mal que ni Churchill ni Stalin siguieron el consejo.

La relación de Gandhi

con el sexo es

Casado apenas adolescente, su nuevo estado le provocó tal alboroto hormonal que copulaba con su joven esposa a las horas más intempestivas. Su sagrada obligación como hijo era asistir a la agonía de su padre en la cabecera del lecho, pero en un momento de debilidad se apartó de él para solazarse con su esposa. Un criado lo avisó, tras la puerta de la alcoba, de que su padre acababa de expirar. Toda su vida le remordió la conciencia por esta «doble culpa» como la llamaba y seguramente determinó que 20 años después, todavía treintañero, decidiera abrazar el celibato de por vida, sin consultarlo siquiera con la fiel Kasturba, su esposa, la parte afectada, a la que, por otra parte, atormentaba con sus celos.

Esta sexualidad autorreprimida tuvo sus consecuencias. En su vejez desarrolló una especie de fijación por dormir cada noche con una o dos jovencitas desnudas, no siempre las mismas, entre ellas su sobrina nieta Manu. Ese ejercicio de autocontrol o de resistencia a la tentación para domeñar los instintos se parece mucho al amor udrí medieval o a la abstinencia en las tres «noches de Tobías» que recomendaban ciertos confesores católicos a los recién casados.

Estas sombras, y algunas otras, unidas a su pensamiento un tanto errático desde la lógica occidental, determinaron que a Gandhi nunca le concedieran el Nobel de la Paz, aunque estuvo nominado cinco veces.